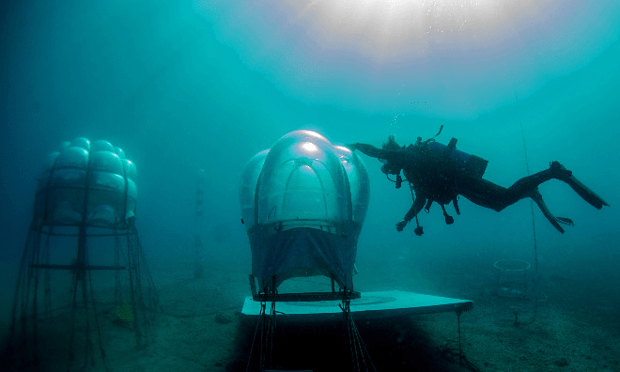

海底で農作物を栽培

巨大なバクテリオファージのような形をして海底に浮かぶ物体は、海中に設置されたグリーンハウスである。SF映画にでも出てくるような光景であるが、この海中農園でレタスやキャペツ、イチゴまで栽培されているのだ。

スイスのスキューバ・ダイビング用品の製造メーカーであるOcean Reef Groupが開発している海中グリーンハウスは、その名も「ニモ・ファーム(Nemo Farm)」。ディズニーのアニメキャラクターに由来しているが、まさに夢のあるプロジェクトである。イタリアの海岸沖100メートルの浅瀬をテストベッドに、2012年より実験が行われてきた。グリーンハウスのそれぞれに栽培用のトレーが8〜10枚置かれ、さまざまな種類の農作物が育てられている。

海中グリーンハウスでは、水耕栽培の技術を活用する。ハウス内で蒸発した海水は、天井で露となり、したたり落ちて作物の水となる。海中の温度は安定しており、天候に左右されず、害虫の心配もない。太陽光は海水で遮られるが、植物の成長で一番大事な赤外線は海中5〜15メートルまでは届くので、浅瀬であれば問題はない。むしろ環境的には地上より早く成長することが、実験で示されているという。ただし課題もある。誰でもすぐにできるわけではなく、熟練したダイバーが運営する必要がある点だ。

The Guardinan紙の記事によれば、現在、Ocean Reef Groupはプロジェクトを本格的に展開するための資金調達をクラウドファンディングで進めているとのこと。ビジネスサイドからのアプローチもあるようだ。しかし、Ocean Reefは付加価値の高い農産物をつくるようなニッチなビジネスには興味はないという。最終目標は、グローバルな食糧の安定供給に貢献することだ。農作に適した土地や水が少ない中東諸国やモルジブなどで有効に使える技術だと考えているようだ。

既存の農家や海洋環境への影響を心配する人もおり、普及するには多くの課題が残されていると思うが、このようなファンタジックなアイデアに真剣に取り組む人々がいることは、世界に少し明るい日差しが差し込むような思いがする。