議論を呼ぶイギリス科学者の実験

幹細胞(分裂して自分と同じ細胞を作る能力《自己複製能》と、別の種類の細胞に分化する能力を持ち、際限なく増殖できる細胞)の研究を進めるイギリスの科学者が胎盤形成の謎を解くべく、生殖細胞の遺伝子を操作する実験の申請を当局に提出した。これを受けて、世界の科学者たちの間で賛否をめぐる大きな議論を呼び起こしている。

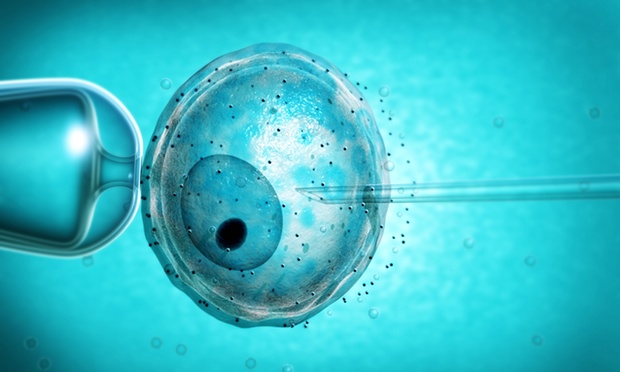

生殖細胞とは、卵子や精子、胚芽(受精後、細胞分裂を始めて8週間が終了するまでの状態)など生殖に関わる細胞である。人間の生殖細胞に対して遺伝子操作を行うことの是非は、数十年間に渡り議論されてきた。しかし、近年になって、Crispr-Cas9という遺伝子操作を極めて正確に行うことができる技術(ゲノム編集ツール)が開発されたことで、抽象的な議論ではなく、現実的な問題として擁護派と反対派が対立している。

今年の初めには、このゲノム編集ツールを使い、中国で86人の人間の胚芽の遺伝子を操作する実験が行われた。これは世界で初めて生殖細胞の「編集」を行った事例である。ベータ・サラセミアという貧血症の一種の原因を解明することを目的としたとのことだが、賛否両論の激しい反応を引き起こした。

賛成派は、遺伝的な病気を世界からなくすための画期的な一歩だと讃える。一方で反対派は、人間の遺伝子操作は人類に対して想像できないほどの破滅的な悪影響をもたらすと警笛を鳴らす。

The Guardian紙の記事によれば、遺伝子操作が期待される適用領域は3つのカテゴリーに大きく分類される。一つは血液疾患や肺疾患などの遺伝的な病気の治療に使おうとするもので、適用範囲が最も広く、多くの科学者に支持されている分野である。二つ目が今回の実験が含まれる分野で、人間の生殖細胞や胚芽に関する基礎研究に使うものである。最後に不妊治療や体外授精に遺伝子操作の技術を適用することも期待されているが、この分野は科学者の間で最も意見の分かれるところである。

慎重派の科学者たちの意見では、胎盤に対する遺伝子操作は基礎研究にとどまる分には認めることができたとしても、実際の医療行為に応用することは現段階では絶対にゆるされるべきではないとする。最大の懸念は、ある遺伝子の変更がどのような副作用を起こすか予想できないことだ。予想できないまま、変更された遺伝子が引き継がれていくことで、将来、どんな悲劇をもたらすかわからないと警告する。また遺伝子を操作して親の望むような子供を産み分けるようなことにも、倫理上の観点から強く反対する。

胚芽に対する遺伝子操作のあり方について議論する国際会議が2015年12月に米国の国立科学アカデミーと国立医学学会の主催で、ワシントンD.C.で開催される予定である。

Scientists want to edit human embryo genes: Washington Post/Sept 18, 2015

UK scientists seek permission to genetically modify human embryo: The Guardian/Sept 18, 2015